Gemüse

Mythos 7: “Spinat enthält extrem viel Eisen und macht stark, wie Popeye.”

Erklärung:

Dieser Mythos entstand durch einen Kommafehler in einer alten Studie. Spinat enthält zwar Eisen, aber nicht außergewöhnlich viel. Außerdem wird das Eisen aus Spinat schlechter aufgenommen als aus tierischen Quellen.

Mythos 8: “Karotten sind roh gesünder als gekocht.”

Erklärung:

Karotten enthalten Beta-Carotin, das vom Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Gekochte Karotten geben Beta-Carotin jedoch besser frei, weil die Zellstrukturen durch die Hitze aufgebrochen werden. Ein Schuss Fett macht die Aufnahme noch effizienter.

Mythos 9: “Tomaten verlieren beim Kochen alle Vitamine.”

Erklärung:

Es stimmt, dass ein kleiner Teil der hitzeempfindlichen Vitamine verloren geht. Allerdings wird beim Kochen der Gehalt an Lycopin (ein starkes Antioxidans) deutlich erhöht, was die Nachteile überwiegen kann.

Mythos 10: “Rhabarberstangen im Sommer werden giftig.”

Erklärung:

Rhabarber enthält Oxalsäure, deren Gehalt in den Stangen mit der Reife steigt. Im Sommer sind die Stangen zwar saurer, aber in normalen Mengen weiterhin unbedenklich. Nur die Blätter sind wegen ihres hohen Oxalsäuregehalts wirklich giftig.

Mythos 11: “Zwiebeln und Knoblauch sind roh immer gesünder als gekocht.”

Erklärung:

Der gesundheitlich wertvolle Stoff Allicin in Zwiebeln und Knoblauch entsteht durch das Zerkleinern der Knolle, ist jedoch hitzeempfindlich. Kochen reduziert den Allicin-Gehalt, macht jedoch andere Stoffe, wie Antioxidantien, besser verfügbar. Beide Varianten haben also Vor- und Nachteile.

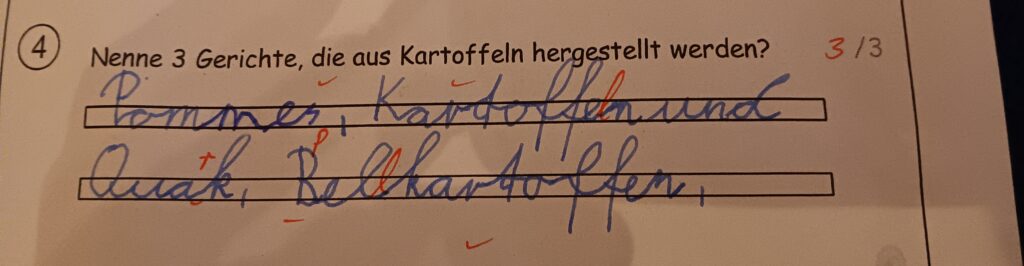

Mythos 12: “Kartoffeln mit grünlichen Stellen sind völlig ungenießbar.”

Erklärung:

Die grünen Stellen in Kartoffeln enthalten Solanin, ein giftiger Stoff. Es reicht jedoch aus, die grünen Stellen großzügig wegzuschneiden. Die restliche Kartoffel kann bedenkenlos gegessen werden, solange sie nicht stark grün verfärbt ist.

Mythos 13: “Paprika verliert ihre Vitamine, wenn sie gebraten wird.”

Erklärung:

Ähnlich wie bei Tomaten geht ein Teil hitzeempfindlicher Vitamine (z. B. Vitamin C) beim Braten verloren, aber der Gehalt an anderen gesundheitsfördernden Stoffen wie Antioxidantien bleibt erhalten oder wird sogar verbessert.

![[Parzelle 61]](https://parzelle61.de/wp-content/uploads/2024/04/parzelle61.png)